La vie quotidienne

des français en 1939-1940

La drôle de guerre

L'Allemagne entra dans la guerre avec résignation, la Grande-Bretagne avec résolution, la France avec hésitation. Sur le front occidental, contrairement à ce que l'on croyait, craignait ou espérait, il ne se passa rien d'autre pendant l'automne et l'hiver que des escarmouches d'avant-postes et des raids de propagande de la R.A.F. sur l'Allemagne

Si vous aimez ce site ne bloquez pas l'affichage des publicités... Merci !

Les civils sont désormais en première ligne.

On leur explique la conduite à tenir dans le métro en cas d'alerte. Il y a vingt-huit stations refuges dont les plus importantes, « Place des Fêtes », où neuf mille personnes peuvent stationner, et « Maison-Blanche », ont été aménagées contre les gaz de combat. L'électricité coupée, la foule peut alors descendre sur les rails ; mais, dès la première alerte, celle du 4 septembre, un grave accident se produira à la station « Saint-Martin » où Mlle Jeanne Girondia, Bruchon et Mlle Pierre sont grièvement brûlées, le courant ayant été rétabli par erreur.

Interdiction de sortir avant l'autorisation du chef de station, mais on découvre vite que les chefs de station sont un peu comme des commandants de sous-marins, privés de périscope et de radio. Ils ne savent rien. Ils n'entendent pas les sirènes (il y en a 92 à Paris, 128 en banlieue, auxquelles s'ajoutent 428 avertisseurs de police) et il leur faut envoyer des messagers à la surface pour connaître les événements et leur devoir. Dans quelques-uns des 80 abris publics installés pour recevoir 300 000 personnes ou dans les caves, plus ou moins bien aménagées, de certains immeubles, il en va de même au début de la guerre et, pour beaucoup de Parisiens prudents, les premières alertes dureront bien plus longtemps que le temps « réglementaire »

On leur explique la conduite à tenir dans le métro en cas d'alerte. Il y a vingt-huit stations refuges dont les plus importantes, « Place des Fêtes », où neuf mille personnes peuvent stationner, et « Maison-Blanche », ont été aménagées contre les gaz de combat. L'électricité coupée, la foule peut alors descendre sur les rails ; mais, dès la première alerte, celle du 4 septembre, un grave accident se produira à la station « Saint-Martin » où Mlle Jeanne Girondia, Bruchon et Mlle Pierre sont grièvement brûlées, le courant ayant été rétabli par erreur.

Interdiction de sortir avant l'autorisation du chef de station, mais on découvre vite que les chefs de station sont un peu comme des commandants de sous-marins, privés de périscope et de radio. Ils ne savent rien. Ils n'entendent pas les sirènes (il y en a 92 à Paris, 128 en banlieue, auxquelles s'ajoutent 428 avertisseurs de police) et il leur faut envoyer des messagers à la surface pour connaître les événements et leur devoir. Dans quelques-uns des 80 abris publics installés pour recevoir 300 000 personnes ou dans les caves, plus ou moins bien aménagées, de certains immeubles, il en va de même au début de la guerre et, pour beaucoup de Parisiens prudents, les premières alertes dureront bien plus longtemps que le temps « réglementaire »

Témoignage

Les abris publics

La passivité des français en septembre 1939

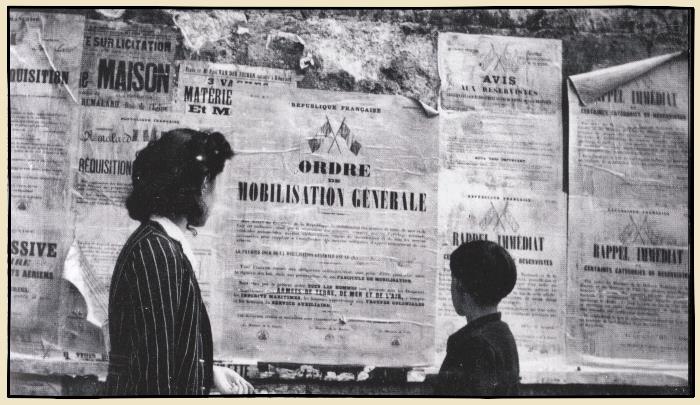

Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahissait la Pologne. Le surlendemain, la France et la Grande-Bretagne déclaraient la guerre à l'Allemagne..

La Pologne fut foudroyée. Le 6 septembre, elle avait déjà perdu la partie. Le 28, elle capitulait sans conditions. Alors que les forces vives de l'armée allemande opéraient en Pologne, le commandant en chef français, le général Gamelin, s'était contenté d'une timide offensive. Neuf divisions avaient pénétré en Sarre sans opposition. Après une progression facile de 8 km sur un front de 25 km, elles avaient reçu l'ordre de s'arrêter et de s'établir sur une position défensive. Lorsque Varsovie céda, permettant au gros des forces allemandes de se porter vers l'ouest, Gamelin en replia la majeure partie sur la ligne Maginot. On sait que les Allemands furent « stupéfaits de voir que tes Français n'avaient pas profité de l'occasion qui s'offrait » (Guderian). Keitel dira plus tard : « ... une attaque française se serait heurtée du côté aile.; mand à une simple couverture et non à une défense réelle. » Cette passivité du commandement avait pour excuse d'être celle de la France qui depuis 1924 ne cessait de subir. Une fois de plus, on laissait à Hitler la liberté d'agir quand il le voudrait. Une longue période d'attente commençait. Ce fut la drôle de guerre

La Pologne fut foudroyée. Le 6 septembre, elle avait déjà perdu la partie. Le 28, elle capitulait sans conditions. Alors que les forces vives de l'armée allemande opéraient en Pologne, le commandant en chef français, le général Gamelin, s'était contenté d'une timide offensive. Neuf divisions avaient pénétré en Sarre sans opposition. Après une progression facile de 8 km sur un front de 25 km, elles avaient reçu l'ordre de s'arrêter et de s'établir sur une position défensive. Lorsque Varsovie céda, permettant au gros des forces allemandes de se porter vers l'ouest, Gamelin en replia la majeure partie sur la ligne Maginot. On sait que les Allemands furent « stupéfaits de voir que tes Français n'avaient pas profité de l'occasion qui s'offrait » (Guderian). Keitel dira plus tard : « ... une attaque française se serait heurtée du côté aile.; mand à une simple couverture et non à une défense réelle. » Cette passivité du commandement avait pour excuse d'être celle de la France qui depuis 1924 ne cessait de subir. Une fois de plus, on laissait à Hitler la liberté d'agir quand il le voudrait. Une longue période d'attente commençait. Ce fut la drôle de guerre

La guerre à reculons

On entra donc, comme on a pu le dire, dans la guerre « à reculons ». Mais ce fut avec discipline. Une discipline née d'une déjà longue accoutumance aux mesures militaires et administratives, à l'état de siège, à la censure, à la répression des menées et des propos subversifs, à la propagation des fausses nouvelles... Et puis, passé la première stupeur et les premières craintes, les Français s'aperçurent qu'après tout on ne faisait pas vraiment la guerre. Ou si peu...

Au premier jour, dans les grandes villes, à Paris notamment, on s'était attendu à des bombardements massifs des aviations allemande et, peut-être, italienne. Mais le ciel restait vide et le Duce proclamait sa non-belligérance.

Certains téléphonaient avec une prudence puérile à des villes comme Strasbourg, qui étaient en première ligne : « Y a-t-il de l'orage chez vous ? Entend-on le tonnerre ? » Ils étaient stupéfaits quand, jour après jour, leur correspondant leur donnait des « bulletins météorologiques » qui, imperturbablement, étaient au beau fixe... Les semaines passaient. Le calme régnait à l'arrière comme à l'avant.

Civils et militaires s'installèrent dans un état crépusculaire, qui n'était plus celui du temps de paix, mais qui n'était pas celui de la guerre. Si l'on ne se battait pas, se disait-on, c'est que les gouvernements ne voulaient pas de cette guerre et que la paix arriverait sans que les hostilités eussent commencé. C'était là ce qu'en France on appela bientôt la « drôle de guerre ». Les Allemands, eux, l'appelèrent Sitzkrieg, la guerre assise, par opposition à Blitzkrieg, ou guerre éclair.

Au premier jour, dans les grandes villes, à Paris notamment, on s'était attendu à des bombardements massifs des aviations allemande et, peut-être, italienne. Mais le ciel restait vide et le Duce proclamait sa non-belligérance.

Certains téléphonaient avec une prudence puérile à des villes comme Strasbourg, qui étaient en première ligne : « Y a-t-il de l'orage chez vous ? Entend-on le tonnerre ? » Ils étaient stupéfaits quand, jour après jour, leur correspondant leur donnait des « bulletins météorologiques » qui, imperturbablement, étaient au beau fixe... Les semaines passaient. Le calme régnait à l'arrière comme à l'avant.

Civils et militaires s'installèrent dans un état crépusculaire, qui n'était plus celui du temps de paix, mais qui n'était pas celui de la guerre. Si l'on ne se battait pas, se disait-on, c'est que les gouvernements ne voulaient pas de cette guerre et que la paix arriverait sans que les hostilités eussent commencé. C'était là ce qu'en France on appela bientôt la « drôle de guerre ». Les Allemands, eux, l'appelèrent Sitzkrieg, la guerre assise, par opposition à Blitzkrieg, ou guerre éclair.

Le soldat s'ennuie pendant la drôle de guerre

cinq millions d'hommes avaient été mobilisés. Près de trois millions étaient aux armées et un peu plus de deux millions dans les dépôts, garnisons et services de l'intérieur. Malgré le maintien dans les usines ou les administrations d'un nombre élevé d' « affectés spéciaux », la vie économique en souffrait. L'agriculture comme la production industrielle, celle-ci remise en route par le gouvernement Daladier-Reynaud manquaient de bras et de cerveaux. On renvoya bientôt dans les usines 135 000 spécialistes. Ceux qui restaient au front, exception faite peut-être des corps francs, récemment créés, s'ennuyaient.

S'ils ne faisaient pas la guerre, au moins aurait-on pu leur apprendre à la faire, les entraîner à leur nouveau métier. L'ennui devint donc le principal ennemi. Pour passer le temps, on buvait, et il fallut bientôt installer dans les gares des centres de « déséthylisation ». La discipline était loin d'être exemplaire. Beaucoup d'officiers de réserve manquaient d'autorité. Au printemps, on décida d'améliorer l'ordinaire de la troupe à peu de frais en lui faisant cultiver des jardins potagers. On ordonna aux soldats de construire des retranchements dans les intervalles de la ligne Maginot et le long de la frontière belge. On faisait tourner les divisions pour les amener l'une après l'autre sur le « front actif entre Rhin et Luxembourg », afin de les « aguerrir ». On s'occupait beaucoup de divertissements et le Théâtre aux Armées occupait autant certains états-majors que le théâtre des opérations. A la veille du 10 mai 1940, le jour de la grande offensive allemande, à Sedan, on allait voir le film Katouchka.

Autre signe des temps : la perméabilité de la ligne qui séparait théoriquement de l'arrière la zone des armées, et qui permettait aux civils de faire du tourisme en pays militaire !

Le désœuvrement, l'ennui, l'incompréhension des raisons de leur présence aux armées sapaient le moral, déjà peu fringant, des mobilisés. Il y eut des suicides, des mutilations volontaires.

Cette inactivité, cet affaiblissement du moral se traduisirent par une curieuse névrose collective : on se persuada que l'Intendance versait du bromure dans le vin des soldats ; c'est du moins ainsi que l'on interprétait la présence dans le fond des quarts d'un mystérieux dépôt blanchâtre !

De son côté, l'armée allemande, malgré les rigueurs de l'hiver, s'activait à combler les failles que lui avait dévoilées la campagne de Pologne et à se familiariser davantage avec ses armes et ses méthodes nouvelles de combat.

S'ils ne faisaient pas la guerre, au moins aurait-on pu leur apprendre à la faire, les entraîner à leur nouveau métier. L'ennui devint donc le principal ennemi. Pour passer le temps, on buvait, et il fallut bientôt installer dans les gares des centres de « déséthylisation ». La discipline était loin d'être exemplaire. Beaucoup d'officiers de réserve manquaient d'autorité. Au printemps, on décida d'améliorer l'ordinaire de la troupe à peu de frais en lui faisant cultiver des jardins potagers. On ordonna aux soldats de construire des retranchements dans les intervalles de la ligne Maginot et le long de la frontière belge. On faisait tourner les divisions pour les amener l'une après l'autre sur le « front actif entre Rhin et Luxembourg », afin de les « aguerrir ». On s'occupait beaucoup de divertissements et le Théâtre aux Armées occupait autant certains états-majors que le théâtre des opérations. A la veille du 10 mai 1940, le jour de la grande offensive allemande, à Sedan, on allait voir le film Katouchka.

Autre signe des temps : la perméabilité de la ligne qui séparait théoriquement de l'arrière la zone des armées, et qui permettait aux civils de faire du tourisme en pays militaire !

Le désœuvrement, l'ennui, l'incompréhension des raisons de leur présence aux armées sapaient le moral, déjà peu fringant, des mobilisés. Il y eut des suicides, des mutilations volontaires.

Cette inactivité, cet affaiblissement du moral se traduisirent par une curieuse névrose collective : on se persuada que l'Intendance versait du bromure dans le vin des soldats ; c'est du moins ainsi que l'on interprétait la présence dans le fond des quarts d'un mystérieux dépôt blanchâtre !

De son côté, l'armée allemande, malgré les rigueurs de l'hiver, s'activait à combler les failles que lui avait dévoilées la campagne de Pologne et à se familiariser davantage avec ses armes et ses méthodes nouvelles de combat.

Ah ! que la guerre est quotidienne !

A l'arrière, pour des millions de familles, la vie devenait de moins en moins facile. Le père ou le soutien de famille était parti. La paie ne rentrait plus au foyer. Les allocations militaires étaient insuffisantes. Nombre d'épouses devaient remplacer au bureau, à la boutique, à l'atelier, aux champs, les rappelés. Les salaires étaient bloqués. Les prix montaient. Les enfants, les vieillards, beaucoup d'administrations publiques et d'entreprises s'étaient repliés en province. Les villes et les villages proches de la ligne Maginot avaient été évacués sur le centre de la France. Limoges ne servait plus de purgatoire pour généraux vaincus, mais de métropole à l'Alsace. Il est certain qu'à cette époque ce sont ces populations d'Alsace et de Lorraine qui ont éprouvé les plus graves difficultés. Strasbourg ressemblait à une ville morte.

Mais ce n'était pas tout à fait la guerre, et beaucoup de Parisiens regagnèrent la capitale. La vie eut tendance à reprendre son cours normal, encore que dans un cadre un peu différent des années de paix. Les vitres étaient garnies de bandes de papier collées pour empêcher qu'elles ne se brisent sous l'effet des déflagrations. Dès la tombée de la nuit, les lumières étaient camouflées, les phares des automobiles avaient été peints en bleu. Les caves susceptibles de servir d'abris pendant les bombardements étaient signalisées. On vit apparaître un nouveau personnage dans la vie quotidienne : le chef d'îlot, responsable de l'extinction des feux et de l'évacuation de ses ouailles, pendant les alertes, dans leurs abris souterrains. Certains d'entre eux se révélèrent de parfaits tyrans. Le cri de « lumière ! lumière ! » s'ajouta à la collection des cris de Paris.

La guerre précédente avait créé la hantise des gaz asphyxiants et les masques à gaz avaient été distribués à profusion. Employés, ouvriers, écoliers, ménagères et femmes du monde le portaient en bandoulière. En principe, toute infraction au port obligatoire du masque était sanctionnée. Mais à mesure que le temps passait, la crainte des gaz, si l'on peut dire, s'évaporait : les masques furent laissés à la maison et les musettes qui les contenaient destinées au casse-croûte. Les bombardements n'ayant pas lieu, le camouflage des lumières se relâcha.

En revanche, le gouvernement institua deux jours sans viande par semaine et, en février, les cartes de rationnement furent introduites. Contrepartie inévitable de ces mesures d'austérité, le « système D » fit son apparition et l'on « se débrouilla ». L'essence restait libre et généreusement utilisée. Aux Champs-Elysées, avenue Foch, on voyait sortir de splendides automobiles des femmes élégantes, accompagnées souvent de militaires de tout grade aux uniformes dont la coupe devait davantage au bon faiseur qu'au tailleur militaire. Il n'était pas rare de rencontrer quelques sous-officiers vêtus de magnifiques culottes de cheval mastic et chaussés de bottes reluisantes qui plongeaient parfois dans la perplexité les jeunes officiers permissionnaires. Les monuments publics, eux, étaient vêtus de sacs de sable...

Mais ce n'était pas tout à fait la guerre, et beaucoup de Parisiens regagnèrent la capitale. La vie eut tendance à reprendre son cours normal, encore que dans un cadre un peu différent des années de paix. Les vitres étaient garnies de bandes de papier collées pour empêcher qu'elles ne se brisent sous l'effet des déflagrations. Dès la tombée de la nuit, les lumières étaient camouflées, les phares des automobiles avaient été peints en bleu. Les caves susceptibles de servir d'abris pendant les bombardements étaient signalisées. On vit apparaître un nouveau personnage dans la vie quotidienne : le chef d'îlot, responsable de l'extinction des feux et de l'évacuation de ses ouailles, pendant les alertes, dans leurs abris souterrains. Certains d'entre eux se révélèrent de parfaits tyrans. Le cri de « lumière ! lumière ! » s'ajouta à la collection des cris de Paris.

La guerre précédente avait créé la hantise des gaz asphyxiants et les masques à gaz avaient été distribués à profusion. Employés, ouvriers, écoliers, ménagères et femmes du monde le portaient en bandoulière. En principe, toute infraction au port obligatoire du masque était sanctionnée. Mais à mesure que le temps passait, la crainte des gaz, si l'on peut dire, s'évaporait : les masques furent laissés à la maison et les musettes qui les contenaient destinées au casse-croûte. Les bombardements n'ayant pas lieu, le camouflage des lumières se relâcha.

En revanche, le gouvernement institua deux jours sans viande par semaine et, en février, les cartes de rationnement furent introduites. Contrepartie inévitable de ces mesures d'austérité, le « système D » fit son apparition et l'on « se débrouilla ». L'essence restait libre et généreusement utilisée. Aux Champs-Elysées, avenue Foch, on voyait sortir de splendides automobiles des femmes élégantes, accompagnées souvent de militaires de tout grade aux uniformes dont la coupe devait davantage au bon faiseur qu'au tailleur militaire. Il n'était pas rare de rencontrer quelques sous-officiers vêtus de magnifiques culottes de cheval mastic et chaussés de bottes reluisantes qui plongeaient parfois dans la perplexité les jeunes officiers permissionnaires. Les monuments publics, eux, étaient vêtus de sacs de sable...

Au début du mois de septembre 1939, les alertes nocturnes deviennent si fréquentes que les Parisiens ont pris l'habitude de se coucher de très bonne heure pour être assurés de dormir quelques heures avant l'appel de sirènes déclenchées, à tort et à travers, par le vol d'un seul avion ennemi, par des guetteurs impulsifs, ou même par des plaisantins, puisque trois conscrits pris de boisson feront, le 28 novembre, donner l'alerte à toute la région bordelaise.

Témoignage

Les alertes nocturnes